Paparan Topik | Agraria

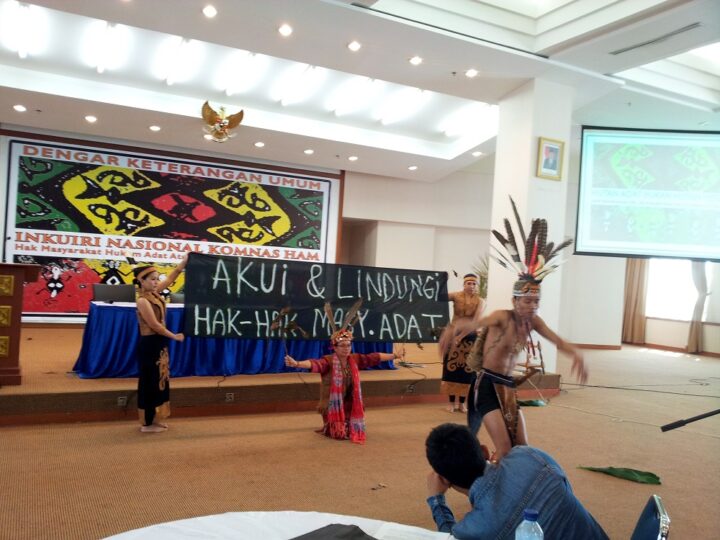

Potret Masyarakat Adat di Pusaran Arus Pembangunan

Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), jumlah Masyarakat Adat di Indonesia diperkirakan mencapai 40 hingga 70 juta jiwa, yang terdiri dari lebih dari 2.000 kelompok. Meski jumlahnya cukup besar, pengakuan negara terhadap hak-hak mereka masih terbatas.