Paparan Topik | Pemilihan Umum

Pemilu dan Tren Keterpilihan Tokoh

Fenomena pemilihan umum di berbagai penjuru dunia menunjukkan tren kolektif yang sama. Sosok-sosok dengan karakter tertentu, terpilih seiring menguatnya paham atau ideologi populisme.

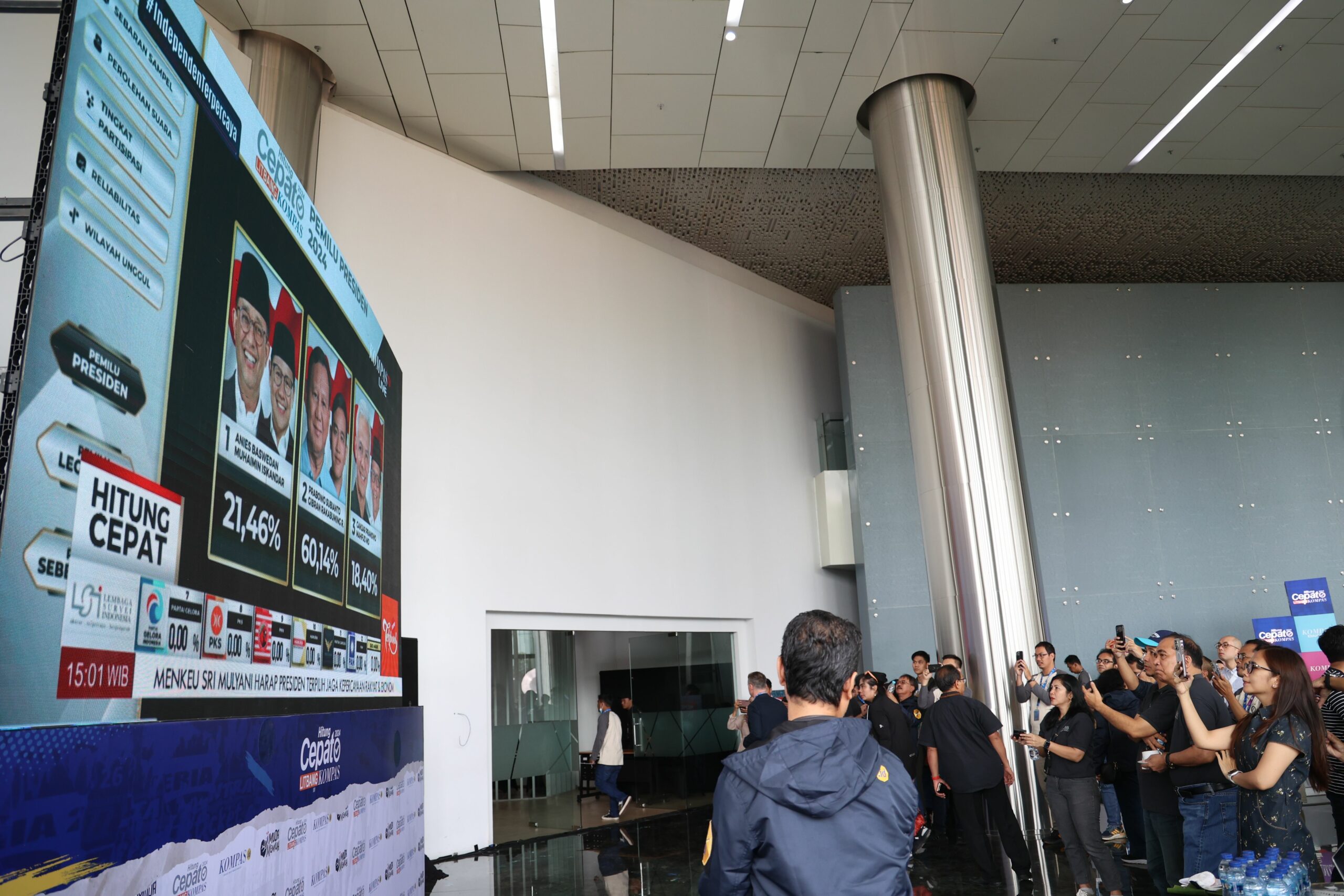

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Tamu undangan menyaksikan layar yang menampilkan hasil Hitung Cepat 2024 Litbang Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). [...]